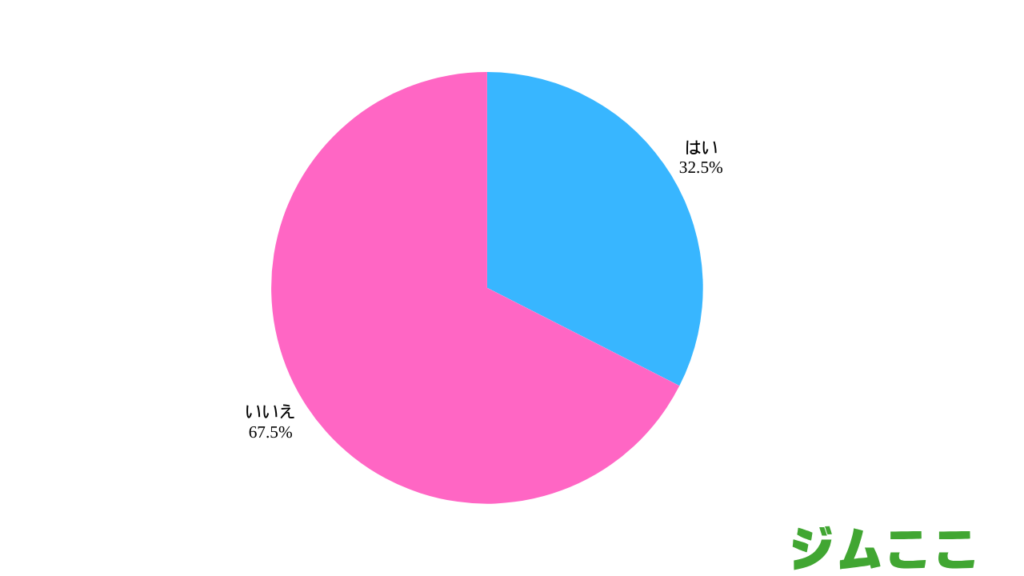

- フィットネス施設に通っている人は32.5%

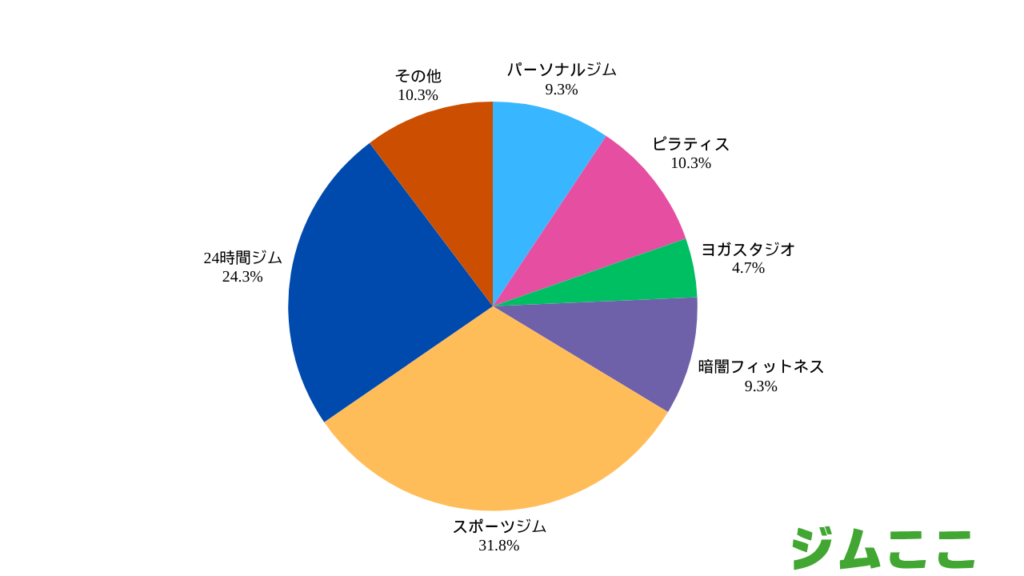

- 通っている施設の種類、1位は「スポーツジム」、2位は「24時間ジム」

- 「ピラティス」と「パーソナルジム」も人気を集め、フィットネスの選択肢が多様化

- 調査方法:インターネット調査

- 調査期間:2025年7月

- 調査対象:クラウドソーシングサービスの利用者

- 有効回答数:625名

- 調査データ一覧

デジタル感度の高い層ですら、施設利用の壁は厚い。67.5%が「通っていない」現状

今回の調査で、現在フィットネス施設に通っているか尋ねたところ、「はい」は32.5%、「いいえ」は67.5%となりました。

一般的な層に比べ、オンラインでの情報収集(ジムの検索、料金比較、口コミのチェックなど)へのハードルが低いと考えられる層ですが、それでもなお約7割が利用に至っていないという事実は、やはり「月会費」という金銭的コストや「時間を確保する」という物理的コストがいかに大きな障壁となっているかを浮き彫りにしています。

逆に言えば、この「費用対効果」や「時間対効果(タイパ)」に敏感な層に対して、オンラインフィットネスや短期集中型プログラム、都度払いのサービスなど、既存のフィットネス施設の枠組みにとらわれない新しい選択肢を提示できれば、巨大な潜在需要を掘り起こせる可能性を示唆しています。

利用者が選ぶのは「合理性」。24時間ジムと総合ジムが人気を二分

施設利用者に通っている施設の種類を複数回答で聞いたところ、「スポーツジム」が34%で最多、次いで「24時間ジム」が26%でした。

プールやスタジオレッスンなど設備が充実した総合的なスポーツジムと、ライフスタイルに合わせていつでも通える24時間ジムに人気が集中していることがわかります。

クラウドソーシング利用者のように、自身の裁量で仕事時間を調整する、あるいは副業として活動するなど、柔軟な働き方をする層にとって、「いつでも行ける」という24時間ジムの利便性は絶大な支持を集めます。最小限のコミュニケーションで黙々とトレーニングに集中できる環境も、タスク志向の強い彼らにとって合理的と言えるでしょう。

一見、月会費が高く見える総合ジムですが、「一つの会費でトレーニング、プール、サウナ、スタジオレッスンまで使い放題」という点は、費用対効果(コストパフォーマンス)の観点から非常に合理的です。様々な活動を一つの場所で完結させたいというニーズに応えており、これもまた一つの合理的な選択と言えます。

「自己投資」意識の表れ。パーソナルジムとピラティスが示す専門性へのニーズ

「パーソナルジム」と「ピラティス」が一定数の支持を得ている点も見逃せません。これは、クラウドソーシングでスキルを収益化する層に通底する「自己投資」への意識が、フィットネスの選択にも反映されていると考察できます。

専門トレーナーに投資して最短距離で成果を出す(パーソナルジム)、あるいは身体の機能改善といった明確な目的を持って取り組む(ピラティス)という行動は、自身のスキルアップや健康管理にお金をかけることを厭わない層の価値観と一致します。

総括

今回の調査結果は、単なる施設利用率や人気の種類を示すだけでなく、コロナ禍を経て変容を遂げた現代日本のフィットネス市場の「縮図」そのものである。

特に、情報感度が高く、費用対効果に敏感なクラウドソーシング利用者というフィルターを通すことで、市場の核心的な動向がより鮮明に浮かび上がってくる。

コロナ禍が加速させた「ジムの役割」の再定義

かつてフィットネス市場は、大手総合スポーツクラブが中心的な役割を担っていた。

しかし、コロナ禍における一時的な閉鎖や利用制限は、人々の運動習慣を根底から揺さぶり、「ジムに通う」という行為の意味を問い直す契機となった。この期間にオンラインフィットネスや宅トレが普及したことで、消費者は「必ずしも施設に行かなくても運動はできる」という事実に気づいた。

その結果、ポストコロナの今、消費者がフィットネス施設に求めるものは、単なる「場所」の提供から、「そこでしか得られない付加価値」へと明確にシフトしている。今回の調査結果に見られる市場構造は、まさにこの価値観の変容を反映している。

市場の二極化:「専門特化・高付加価値」 vs 「徹底効率化・低価格」

現在のフィットネス市場は、大きく二つの極に分化しつつある。

- 専門特化・高付加価値型(自己投資層の受け皿)

今回の調査で「パーソナルジム」や「ピラティス」が確固たる地位を築いているのは、この潮流の現れだ。これらは、「明確な目的達成(結果へのコミット)」や「心身の機能改善(ウェルネス志向)」といった、専門的で質の高い体験を提供する。利用者は、トレーナーの専門知識や個別最適化されたプログラムといった付加価値に対し、「自己投資」として対価を支払うことを厭わない。これは、市場が成熟し、消費者のニーズが高度化した証左である。 - 徹底効率化・利便性追求型(タイパ重視層の受け皿)

「24時間ジム」が圧倒的な支持を集めているのは、こちらの極の代表格だ。ライフスタイルの多様化に対応する「いつでも行ける」という究極の利便性は、「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する現代人の合理的なニーズに合致する。過度なコミュニケーションを排し、黙々とトレーニングに集中できる環境も、効率を求める利用者にとっては大きな魅力となっている。

最大のフロンティア:67.5%の「未顧客層」と”コンビニジム”の衝撃

そして、本調査で最も注目すべきは、67.5%という「施設未利用者」の存在である。

彼らは、従来のフィットネス業界がアプローチしきれなかった巨大な潜在市場だ。

この層は、月会費や時間の制約といった物理的ハードルに加え、「運動着に着替えるのが面倒」「本格的な器具の前に気後れする」「周りの目が気になる」といった、見過ごされがちだが根深い心理的ハードルを抱えている。

この巨大な「未顧客層」の攻略こそが、現在の市場における最大の成長ドライバーであり、近年話題の「chocoZAP」に代表される”コンビニジム”が破壊的なスピードでシェアを拡大している理由もここにある。

「普段着のまま」「5分だけ」といった究極の低ハードル化戦略は、従来の業界の常識を覆し、まさにこの未顧客層の心を掴んだ。

結論:パーソナライズと低ハードル化が未来を拓く

本調査の結果は、フィットネス市場がもはや「ワンサイズ・フィッツ・オール(一つのサイズですべての人に合う)」では成り立たない段階に来ていることを明確に示している。

今後の業界の成長を左右するのは、以下の二つの方向性だろう。

一つは、パーソナルジムやピラティスのように、個々のニーズに深く寄り添い、専門性で高い価値を提供する「パーソナライズ」の追求。

そしてもう一つは、コンビニジムのように、あらゆる障壁を取り払い、フィットネスを日常の当たり前の選択肢へと変える「低ハードル化」の徹底だ。

今回の調査対象である情報感度の高いクラウドソーシング利用者が、まさにこの二極化した選択(専門性か、効率性か)をしていた事実は、今後の市場の動向を占う上で、極めて象徴的な結果と言えるだろう。